检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。

下载Firefox

下载Firefox

检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。

下载Firefox

下载Firefox

光不仅是植物进行光合作用的能量来源,更是其感知环境、调控生长发育的重要信号。植物通过一类名为“光敏色素”(phytochromes)的蛋白质受体感知红光与远红光,从而调控种子萌发、幼苗去黄化、开花时间等一系列关键生命过程。

2025年9月12日,钟上威课题组应国际知名期刊《New Phytologist》邀请,发表了题为“Light signal transduction in plants: insights from phytochrome nuclear translocation and photobody formation”的Tansley review文章。该文系统回顾了光敏色素在细胞内核转运机制的研究历程,并聚焦其动态凝聚体——“光小体”(photobody)的最新研究进展,从进化角度探讨了植物如何通过分子机制适应复杂多变的光环境。

文章深入阐述了植物光敏色素phyA和phyB在光激活后进入细胞核启动光信号传导的分子机制。phyA依赖伴侣蛋白FHY1/FHL在远红光条件下进入细胞核,而phyB则通过光诱导构象变化,结合钙信号激活的磷酸化修饰,暴露核定位信号,实现红光依赖的核转运。进入细胞核后,光敏色素进一步组装成“光小体”——一种通过液-液相分离形成的无膜凝聚体,整合光与温度信号,调控基因转录和蛋白质降解。文章还从进化角度分析了不同植物类群中光敏色素核输入机制的起源与分化,为理解植物适应光环境的分子策略提供了系统视角。

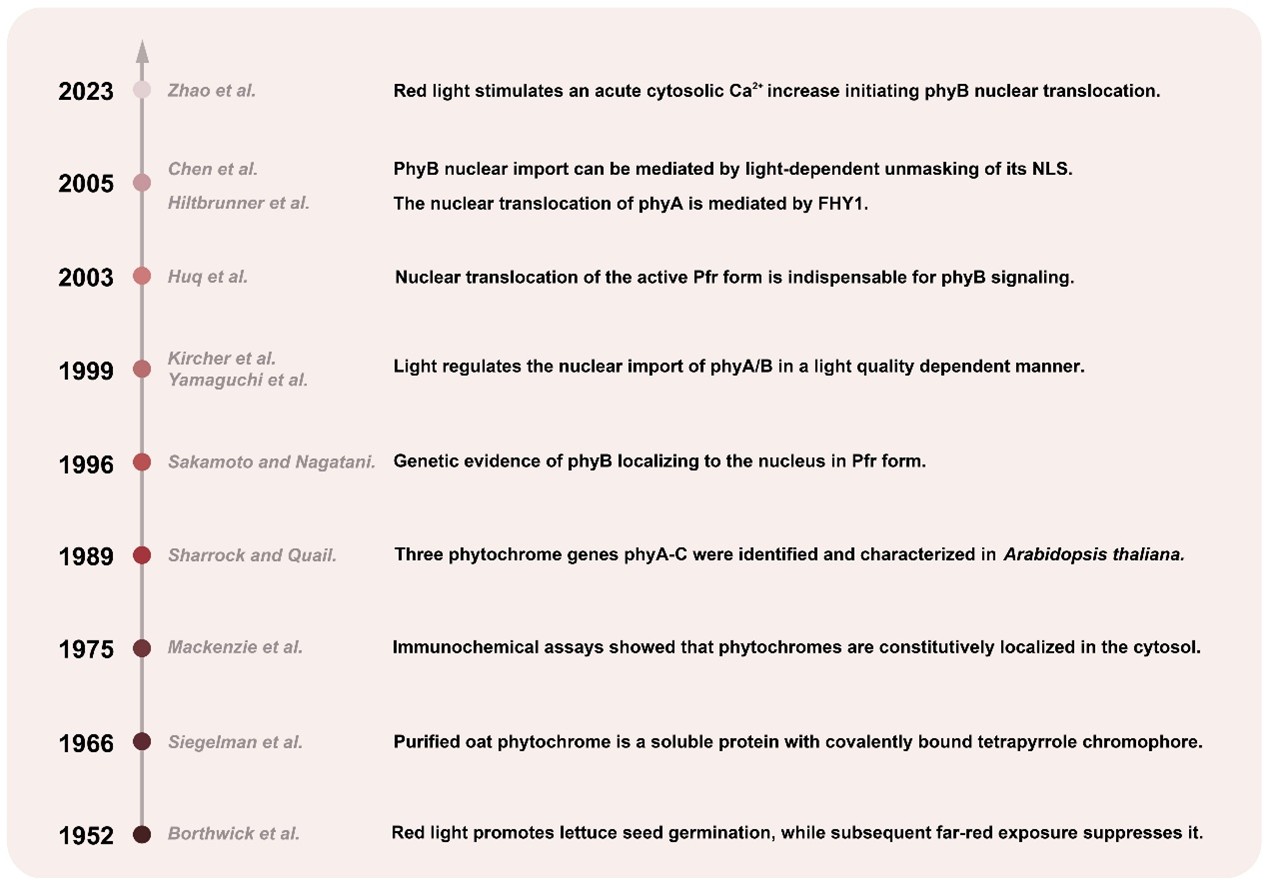

图1、光敏色素核转运研究的关键历史节点

时间轴从1952年光敏色素的发现开始,依次展示了其蛋白纯化、基因克隆、核转运现象的发现、phyA入核机制解析,以及近期“光-钙调控环路”启动phyB入核等重大进展。每一个节点都标志着该领域理解的深化。

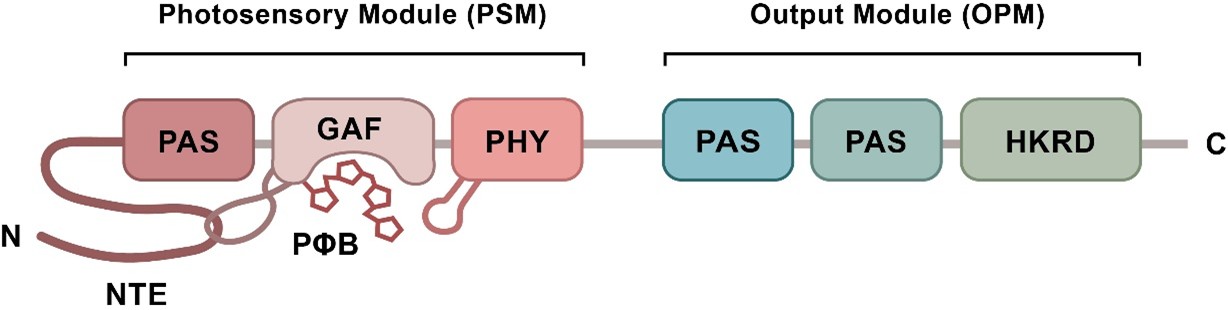

图2、光敏色素蛋白的结构域组成

光敏色素为二聚体蛋白,每个单体包括负责感光的N端模块(PSM)和负责信号输出的C端模块(OPM)。PSM中的GAF结构域通过共价键结合发色团phytochromobilin,实现光感知。光照引发发色团构象变化,驱动光敏色素在两种构象间可逆转换。

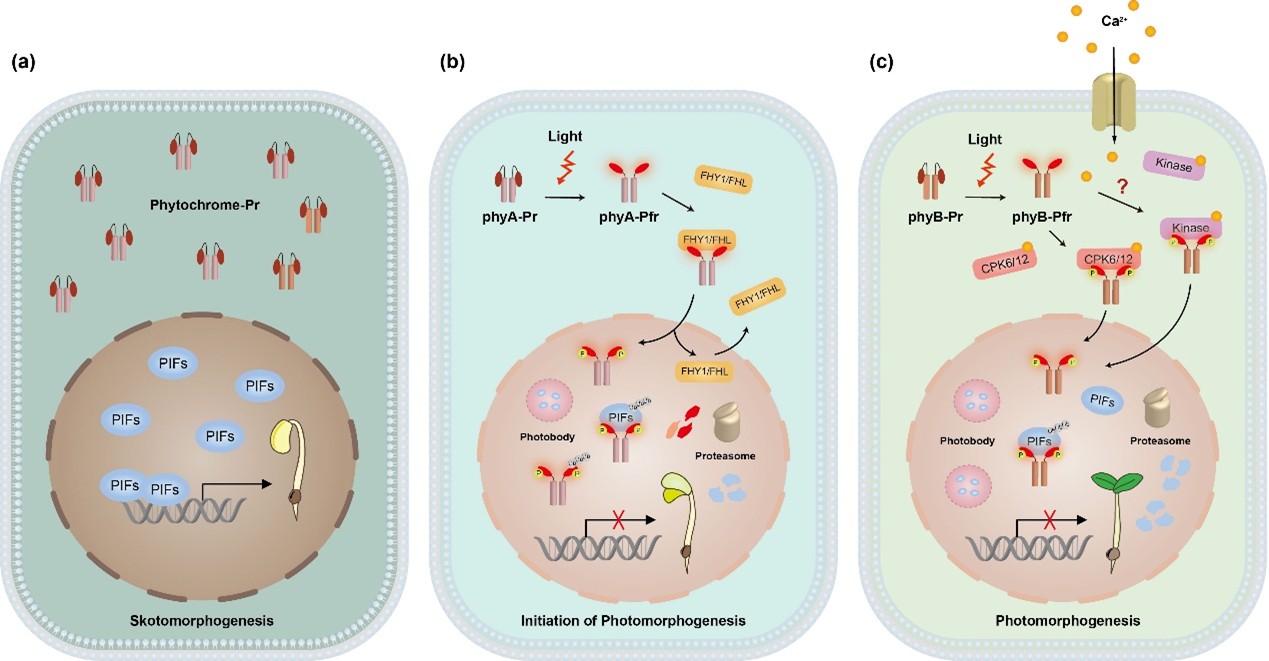

图3、phyA与phyB光依赖核转运机制示意图

在黑暗条件下,光敏色素以非活化形式存在于细胞质,转录因子PIFs在核内积累,维持植物暗形态建成。在远红光照射下,活化的phyA与FHY1/FHL形成复合物进入细胞核,并通过光小体介导PIFs磷酸化与降解,启动光形态建成。红光则激活phyB,引发钙信号通路,激酶CPK6/12磷酸化phyB,促其入核。在核内,phyB同样通过光小体降解PIFs,促进光形态建成。

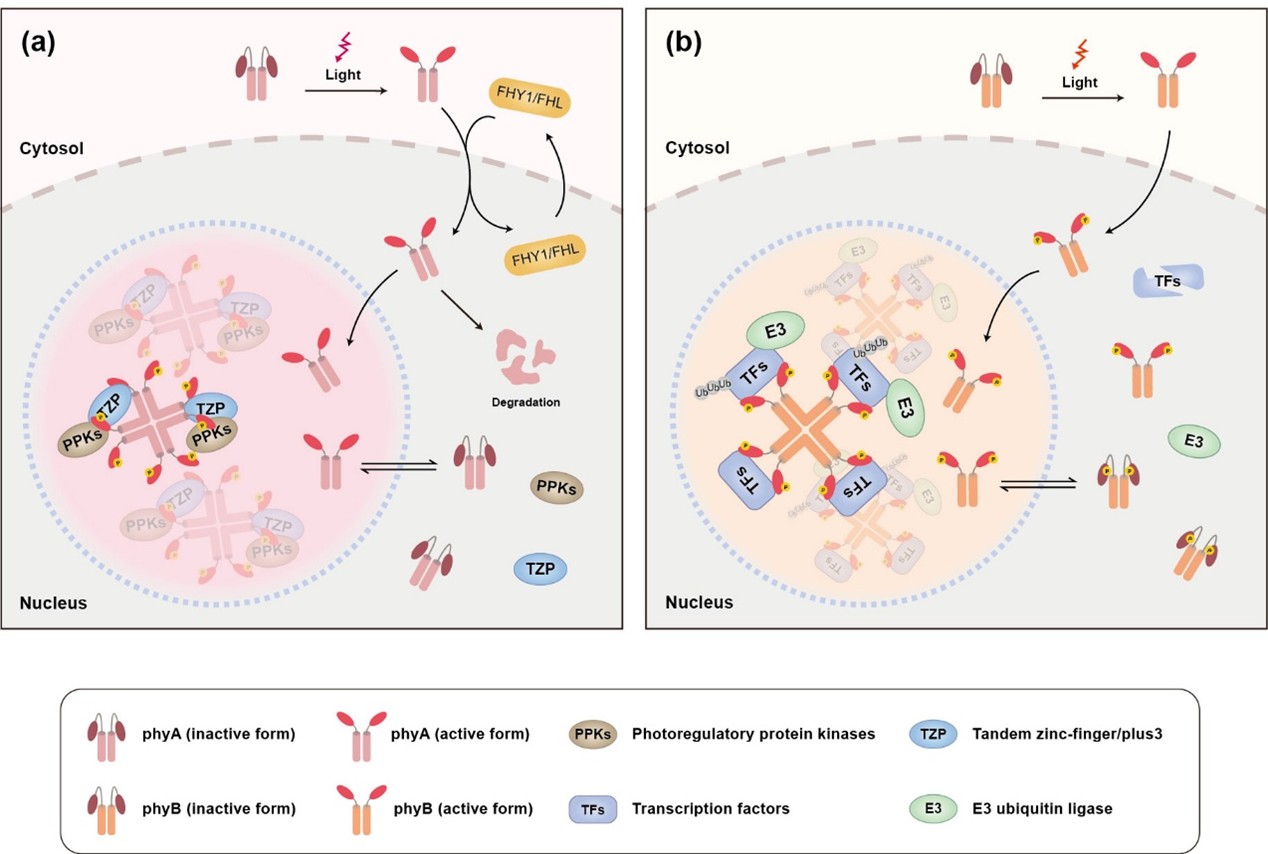

图4、光敏色素光小体形成机制

光小体是一种通过液-液相分离形成的无膜细胞器。远红光下,phyA与含无序结构域的TZP蛋白发生相分离,形成凝聚体,招募激酶完成信号转导。红光下,phyB通过其N端无序区发生相分离,与转录因子共定位并调控其降解。

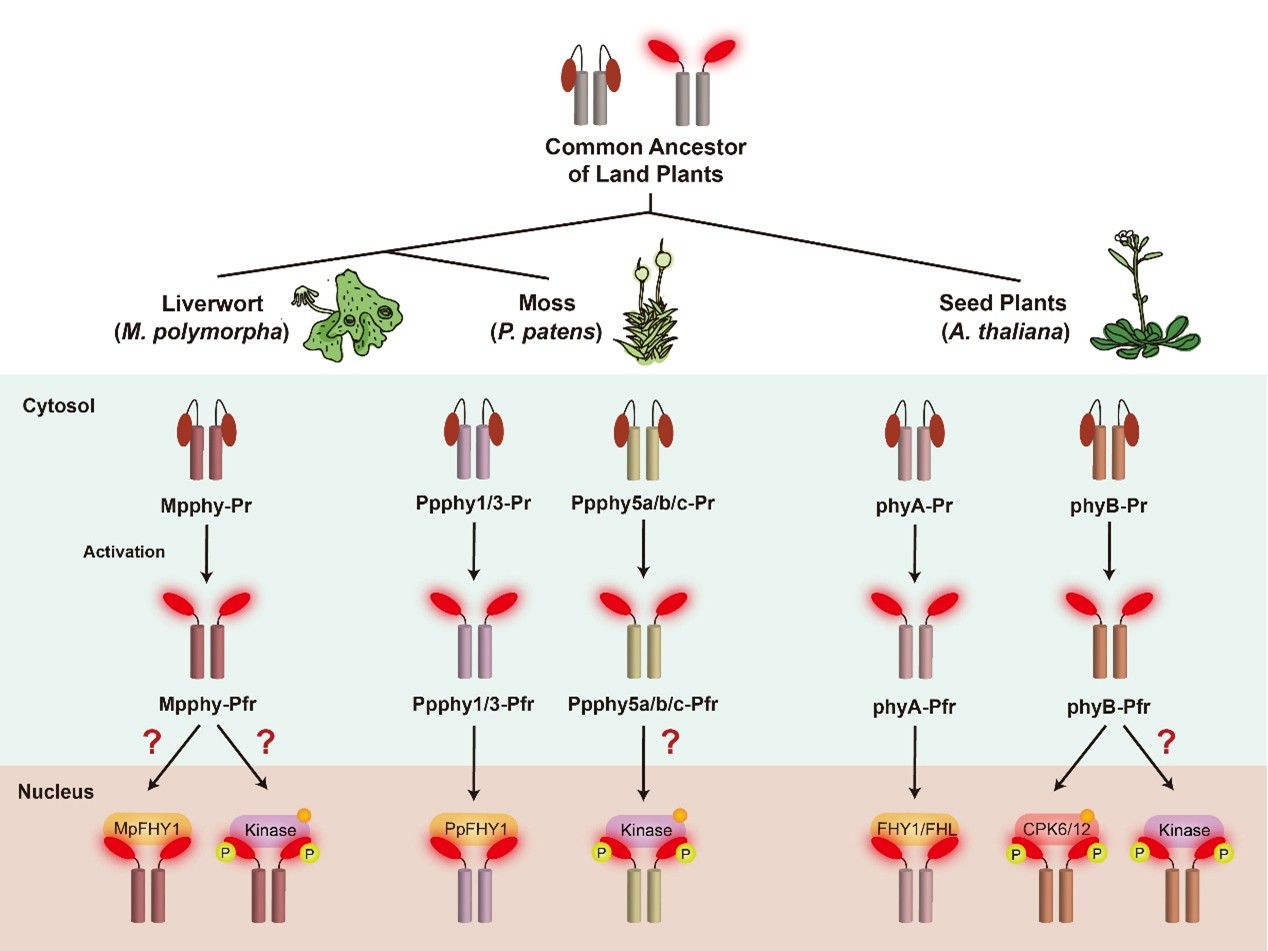

图5、光敏色素见光入核机制的进化历程

早期陆地植物如地钱(Marchantia)仅有一个光敏色素Mpphy,可能同时采用类似phyA和phyB的核输入策略。在苔藓和种子植物中,基因复制与功能分化导致光敏色素进化出分别响应红光和远红光的并行通路,体现了植物对复杂光环境的适应策略。

该综述不仅系统梳理了光敏色素核转运与光小体组装的研究进展,还从进化角度分析了植物通过基因复制和功能分化适应光环境的分子基础。未来研究将聚焦于光敏色素机制的进化起源、多组学调控网络、磷酸化修饰的保守性,以及光小体整合环境信号的机理,为通过合成生物学手段改良作物光适应能力、培育气候适应型种质提供理论支撑。

钟上威教授为本文通讯作者,团队成员常贯晓和向福有为共同第一作者,樊宜萱和李江参与了论文撰写与图表绘制。研究得到了国家自然科学基金和山东省自然科学基金等项目的资助。

关于 Tansley Review

Tansley Review是《New Phytologist》期刊的特邀高级综述栏目,以期刊创始人、著名植物生态学家Arthur Tansley(1871–1955)命名。该栏目邀请全球知名专家撰写系统性强、具有前瞻性的深度综述,覆盖植物科学、生态学及环境微生物等领域的重要进展,秉承“以新颖视角解决根本问题”的学术理念,持续推动学科发展。

原文链接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.70572